联合国大会将4月2日定为“世界自闭症关注日”,以提高人们对自闭症的关注。

2017年《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》估算,目前中国自闭症者或已超1000万,0到14岁的自闭症儿童或达200余万,并以每年近20万的速度增长。

澎湃新闻采访专家、教师、干预机构及自闭症家庭,呈现他们的教育探索和故事,推出系列报道,以期社会对自闭症群体有更多认识。

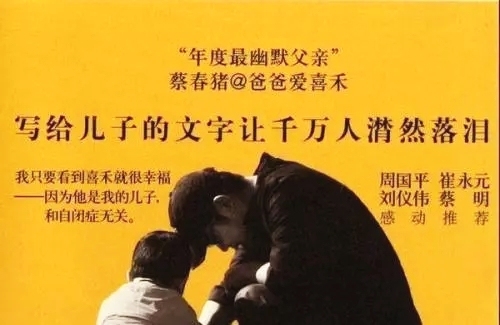

8年前,蔡春猪(原名蔡朝晖)的儿子蔡喜禾被诊断为高功能低智能自闭症。那夜凌晨2点,农历新年刚过,蔡春猪和妻子在北大六院挂号排队,医生给出的病因是“未知”,医治“无方”。

回家的路上,车厢小,“只能容一个人哭。”蔡春猪哭完,妻子接着哭。“为什么会这样?为什么这 么对我?我做错了什么?我一直在问,不停地问。”蔡春猪后来发微博说。

他把自己的微博名改为“爸爸爱喜禾”,记录与自闭症儿子共处的生活。一开始,他发微博形容自己的状态是“悲伤逆流成河”,感慨命运的旋涡,后来,他开始关注儿子的内心世界,“我怎么才能进去他的世界呢,我也想去那里看看。”

“喜禾爱在自己的世界里自言自语,经常说着说着,自己就乐了……”在蔡春猪的描写中,喜禾爱撕纸,撕完纸一条一条塞进嘴里;喜禾两岁时,不会说话也没叫过爸爸妈妈;每天下午跟爸爸下楼取报纸,爸爸蔡春猪在前,喜禾在后,父子两人从嬉戏玩闹的孩子群中走过。

蔡春猪一家与自闭症共处已有8年。妻子辞职在家,全职照顾喜禾,蔡春猪也从编剧、脱口秀节目策划兼副主持、时尚杂志编辑等众多身份中脱离。与喜禾的故 事,他写成了三本书。

“他还是不会主动叫爸爸,就没主动叫过爸爸,也不指望了。”近日,蔡春猪对澎湃新闻(www.thepaper.cn)聊起喜禾的近况,“现在我回家,有时,我说的是有时,他听到我回家的动静,会主动给我开门。开完门就跑了。”

蔡春猪说,虽然家里有个自闭症孩子,生活会跟自闭症相连,但在跟喜禾的相处中,他经常忘了,“根本想不到他是自闭症,他就是我儿子”。

“在我跟儿子一起的时候,去你的自闭症。”他说。

【对话】

“不太正经的父亲和不太正常的儿子”

澎湃新闻:能先谈一下喜禾目前的近况吗?现在和他得相处怎么样?

蔡春猪:以前也有人问喜禾最近怎么样,我说还活着,结果被人骂惨。确实是还活着。活蹦乱跳地活着,不想未来地活着。在培智学校,现在三年级,下半年四年级,跟之前相比,最大的变化就是身高吧,别的都差不多,看不出来退步,也看不到更大进步。

现在看他,总会想,如果不是自闭症……因为他实在是太可爱啦,如果是个普通孩子,会有很多小女孩喜欢他,帮他做作业,跟他分享零食。

别的真的都是老样子,还是不会主动叫爸爸,就没主动叫过爸爸,也不指望了。但是现在我回家,有时,我说的是有时,有时他听到我回家的动静,会主动给我开门。开完门就跑了。

其实你们想问他对我的感情,我不觉得他没有感情,就是表达的问题,呈现的问题,不一定说爸爸你回来了爸爸我爱你才是感情,我回来他无视我,我抱他他跑掉,其中也有感情,如果你能体会到的话。

澎湃新闻:您现在经常和喜禾在一起会做些什么?

蔡春猪:我想跟他做很多事,爬珠穆朗玛峰,参加最强大脑节目,一起去捅马蜂窝,训练海豚……想跟他做的事太多了,但前提是他要会啊,具备这能力啊。

我能跟他做的,就是他大便的时候,我守在他身边,他每天晚上七八点大便,那会就要我陪他;玩游戏,多年一成不变的游戏,就是对着他耳朵吹气发出声音,两只耳朵轮流来。或者,我把打火机点燃,他吹熄,点燃,他吹熄。

周末带他去公园,就是走路,只是走路,挑人少的地方,他在前面我在后面,有时我在前面他在后面,有时我们并排。走一天。

澎湃新闻:和他相处的过程中,您更愿意用什么样的角色来陪伴他?如果用一段比喻来描述,您会怎么形容您和他之间的关系?

蔡春猪:跟他相处我愿意用什么角色?父亲老师朋友,都行啊,前提也是他要知道这些角色,能理解这些角色。我反正没个正经,所以现在的生活中,更像是他朋友吧,我们一起疯,他要在地板上躺着我也躺着,他要哇哇叫我也跟着叫,这都是在家。在外面,我还是很有父亲的样子的。

我和他的关系怎么形容?军民鱼水情不合适,一衣带水也不合适,就是父子吧,不太正经的父亲和不太正常的儿子,赶巧凑一块了。

“去你的自闭症”

澎湃新闻:在和喜禾相处的过程中,对您自己有哪些影响?

蔡春猪:一定要说,就是生命体验不一样,属于父亲的一些快乐,我的那份被剥夺了,比方圣诞节或者他生日偷偷给他准备一个礼物,这是属于父亲的快乐,他没有节日生日礼物这些概念,给不给都无所谓,既然如此那就不给了,省事省钱。

因为喜禾,我更爱看自然宇宙的纪录片,人生寄一世,奄忽若飚尘,是不是?活好每一天,就像西班牙诗人佩索阿说的,你不快乐的每一天都不是你的,你只是虚度了它。只要不快乐,你就没有生活过。我就要保证,尽量,尽量,让我们以后的每一天,快乐地活着。

澎湃新闻:您曾说自闭症只是您生活中的很小一部分,您之外的生活是怎样的?

蔡春猪:我生了个儿子,碰巧是自闭症。事情就是这样。不意味我的生活就全是自闭症,我的乐趣多着呢,我玩心大了。我写诗,我写小说,我写剧本,我听爵士我听巴赫,我在汽车里听,我去音乐厅听,我早晨喝茶中午喝咖啡晚上喝点小酒,我乐趣多着呢,丰富死了。

而且,就算我跟儿子在一起,我经常忘了,或者,我根本就想不到他是自闭症,他就是我儿子。在我跟儿子一起的时候,去你的自闭症。

澎湃新闻:对于现在的自闭症家属来说,您对他们最想分享的建议是什么?

蔡春猪:人和人不一样,我不去想别的自闭症孩子的家长如何如何,我觉得快乐的事情别人或许觉得很悲痛,我悲痛的时候人家或许很开心。而且,客观的说,家里有个自闭症孩子,确实生活就会跟自闭症相连,逃避不掉的。我没什么建议可分享的,自闭症这一块没有感同身受一说,你觉得容易的事,往往对别人,就是非常艰难。所以建议没用。我现在是老家长,我是新家长那会,虽然没啥经验,但别人的建议,我也不会听。我干嘛听你的建议。我活我的。

“更多时间花在教会他懂得界限”

澎湃新闻:喜禾4岁开始学画画,当初是什么契机让孩子接触画画的?接触画画的这些年,喜禾有 什么变化?

蔡春猪:他学画画,并不是因为他有这方面的天赋和喜爱,我们就是觉得他无聊,不想让他闲着,在那里自我刺激自言自语,很烦,给他找点事做。他别的也学的,游泳啊,街舞啊,什么都学,只要能打发时间。但比较下来,画画是最适合他打发时间的方式。画画安全,而且画画,一画就是好几个小时。一天一下就过去了。

不期待他画画能画出什么名堂。四岁画到十岁,有进步,也不大。但是他运气好啊,教画画的老师对他真好,有耐心,有爱,这么多年一直带他,在这里要特别感谢老师。

澎湃新闻:您对于喜禾今后的教育是怎么规划的?

蔡春猪:培智学校也是义务教育,能读到15岁。听说将来,高中也算义务教育,还能多混三年。喜禾能力就这样,他在自闭症里面属于程度中等偏下的。他多认识几个字少认识几个字,对他的人生没什么影响。

我不在乎这些,他快乐,情绪好,就行了。如果有规划,就是在社会规范理解和遵守方面,多花点功夫和时间,谁也不喜欢毫无规矩的人是吧,毕竟不是在家里。

所以我们的时间,更多是花在这方面,让他明白,哪些事在家里可以做,在外面不能做,又有哪些事在外面绝对不能。就算在家里,哪些事在客厅不能做在卧室又可以。就是让他知道、懂得界限。懂得了界限,才能活得自由,才能自在。自由的前提就是了解界限在哪。

培智学校也是公立的,只不过是给他们这些特殊孩子准备的。没上普通公立小学的原因很简单,他能力不具备。

澎湃新闻:您在书中提到,您把侄儿带去喜禾平时的训练机构,其他自闭症孩子的家长发现您侄子作为正常孩子很有趣,您当时什么心情?

蔡春猪:当时我侄儿去了喜禾的机构,别的家长都在逗他,我都看在眼里啊,那些家长的行为,反应,因为侄儿是我带去的,我知道他们会有反应。我当时,就是觉得很逗呗,其实我们这些家长,没这么多悲情,不是每天哭哭啼啼的,我们高兴得很,我们相互开一些关于自闭症的玩笑,有的玩笑听起来残忍,不人道,但是我们说起来的时候,不觉得残忍不人道,我们就是讲我们能理解的笑话。笑话有个语境,场域的,在这个场域、语境中,就只是个笑话。

换句话说,我们可以拿自闭症孩子开玩笑,怎么说都不过分,因为那是我们的孩子,同样的笑话,你试试?你说了就是“恶意,不善良,没爱心,不是人”。可以揍你。